Belajar dari Jepang Berdamai dengan Bencana

Waktu ashar belum datang. Saya masih menyibuki pekerjaan di depan meja kantor. Suasana ruangan pun saat itu cukup ramai. Namun mendadak, saya terhenyak dari kursi. Goncangan hebat terasa menggetarkan ruangan kerja. Sontak, suara panik pecah. Berbondong-bondong saya dan penghuni gedung berlantai dua yang berada di Jl. Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh itu berlarian ke luar. Bunyi alarm mobil yang meraung akibat guncangan di tempat parkir menambah riuh suasana. Di sekeliling saya, suara tangis, dzikir, adzan, dan histeris bersahutan. Ya, saat itu gempa terbesar yang pernah saya rasakan sedang terjadi.

11 April 2012, gempa sebesar 8.5 SR mengguncang Aceh tepat pada pukul 15.38. Karena belum pernah merasakan gempa sebesar itu, saya pun bingung. Walaupun secara teori saya tahu apa yang harus dilakukan ketika gempa, tetapi karena tidak pernah dihadapkan langsung dengan gempa sebesar itu, saya hanya mematung beberapa saat. Sementara kawan-kawan lain mulai berduyun meninggalkan kantor dengan cepat kembali ke rumah menemui keluarga masing-masing atau melarikan diri ke tempat yang lebih aman, saya masih belum tahu apa yang harus saya lakukan. Bagi saya yang saat itu belum bekeluarga mau melarikan diri menemui siapa dan dengan siapa juga bingung.

Dalam hitungan menit, jalan di depan kantor saya sudah macet dan penuh kendaraan. Semua orang berlomba melarikan diri sejauh mungkin. Maklum saja, wilayah itu termasuk yang kurang aman pada saat bencana tsunami terjadi 10 tahun silam. Saat saya masih memikirkan tindakan apa yang akan saya lakukan, seorang teman yang mempunyai istri yang berkantor di Badan Pusat Statistik (BPS), mengajak menjemput istrinya dan mengungsi di atap gedung BPS yang kebetulan memiliki gedung lebih tinggi dari kantor saya. Di atap gedung BPS, saya pun mencoba menghubungi keluarga di kampung halaman melalui telepon seluler. Namun hasilnya nihil. Sepertinya jaringan telekomunikasi overload atau rusak akibat gempa bumi. Suasana yang tadinya sedikit menenangkan bagi saya berubah mengkhawatirkan saat gempa susulan datang. Beberapa kali gempa susulan mengguncang kami yang masih berada di atap gedung. Walaupun gempa susulannya tidak sebesar sebelumnya, namun cukup membuat kami dilema. Dilema antara tetap berada di atap gedung dengan resiko gedung rubuh jika tidak kuat menahan gempa, atau turun dan meninggalkan gedung dengan resiko diterjang tsunami jika tiba-tiba tsunami datang.

Usai melihat ke arah laut dari atap gedung, kami memutuskan untuk meninggalkan gedung dan berkendara ke tempat yang lebih aman. Informasi yang saya dengar saat itu hanya melalui mobil patroli polisi yang mengatakan tidak ada potensi tsunami. Jaringan mobile internet di ponsel saya sama sekali tidak bisa diakses. Sebelum pergi ke tempat yang lebih aman, kami menuju ATM untuk mengambil uang seperlunya dan mampir di sebuah warung untuk membeli nasi bungkus, sebagai persiapan jika terjadi sesuatu. Beruntung lalu lintas sudah berkurang macetnya. Setelah sebelumnya berencana pergi ke sekitar Blang Bintang, kami akhirnya memutuskan berhenti di sebuah cafe di depan terminal bus di Batoh sampai usai maghrib sambil menghabiskan nasi bungkus yang kami beli di warung sebelumnya.

Malam harinya, saya tidak bisa tidur nyenyak di kamar kos memikirkan kemungkinan adanya gempa susulan lagi. Tas ransel saya siapkan, saya isi pakaian dan makanan seperlunya sebagai bekal untuk berjaga jika harus melarikan diri tengah malam. Bahkan, kawan saya yang pasangan suami istri itu sampai mengungsi tidur di penginapan di Lambaro, Aceh Besar, menghindari daerah yang dekat dengan pantai agar bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah gempa berkekuatan besar tersebut tidak menimbulkan tsunami.

Itulah pengalaman saya menjumpai gempa besar di Aceh. Saya memang tidak mengalami langsung pengalaman tsunami 2004 karena pada tahun itu saya belum tinggal di Banda Aceh. Tapi melihat kekacauan evakuasi bencana pada April 2012 yang terjadi hampir 8 tahun sejak bencana tsunami tahun 2004, menurut saya penanganan pencegahan dan evakuasi di Aceh masih kurang maksimal. Sabagai contoh, masih sangat banyak orang-orang yang menyelamatkan diri menaiki kendaraan bermotor alih-alih berjalan kaki atau bersepeda. Macetnya jalanan akibat penggunaan kendaraan bermotor bisa berakibat sangat fatal jika terjadi tsunami karena menghambat evakuasi.

Pada bencana tsunami akibat gempa berkekuatan 8,5 SR 26 Desember 2004 yang terjadi di Aceh, tercatat korban meninggal mencapai 200.000 orang lebih yang kebanyakan berada di Aceh. Bandingkan dengan bencana tsunami akibat gempa berkekuatan 8,9 SR pada 11 Maret 2011 di Jepang, tercatat hanya sekitar 7000 orang korban yang meninggal. Sebagai catatan pembanding, Jepang pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang lebih dahsyat dari sisi banyaknya korban, yaitu gempa sebesar 7.9 SR yang lebih dikenal sebagai “The Great Kanto Earthquake” pada tahun 1923 yang menewaskan lebih dari 142.000 orang. Jumlah korban yang berbeda jauh antara bencana gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan di Jepang pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Jepang lebih siap menghadapi bencana dibandingkan dengan Aceh pada saat itu.

Jepang, bisa dibilang adalah negara yang paling sering mengalami gempa bumi. Hal itu yang menyebabkan Jepang menjadi negara yang paling siap menghadapi bencana gempa dan tsunami. Berbagai macam cara dilakukan Jepang untuk mengurangi dampak bencana. Mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana sejak dini, membangun infrastruktur bangunan yang tahan gempa, membangun jalur evakuasi yang mumpuni untuk keselamatan warga, bahkan ada sebuah perusahaan di Jepang yang menciptakan sebuah kapsul penyelamat diri kala tsunami melanda.

Maka, tak berlebihan rasanya jika Indonesia dan Aceh pada khususnya belajar berdamai dengan bencana dari Jepang sebagai negara yang sudah terbukti bisa meminimalisasi jumlah korban dalam setiap bencana gempa bumi dan tsunami yang melandanya. Caranya? Amati, tiru, dan modifikasi cara-cara Jepang dalam menghadapi bencana. Beberapa di antaranya adalah berikut ini:

Pendidikan Bencana Sejak Dini

Saya pernah melihat sebuah film dokumenter yang berjudul Children of The Tsunami. Film ini menceritakan tentang kisah tsunami tahun 2011 dari mata anak-anak Jepang. Mereka bercerita seperti tidak mengalami trauma selayaknya korban sebuah bencana besar. Wajah polos mereka terlihat tabah menceritakan pengalaman mereka saat terjadi tsunami. Bahkan ada seorang anak perempuan yang berkata dengan tenang, “I didn’t realize I never see her again. So I didn’t say goodbye to her”, saat bercerita tentang sahabatnya yang meninggal karena tsunami. Dengan tertib, mereka juga mampu melakukan evakuasi menuju perbukitan.

Tentu tidak mudah bangkit kembali usai menghadapi bencana besar. Tapi, usai melihat film tersebut saya merasa bahwa anak-anak ini dididik dengan baik dalam menghadapi bencana. Bukan hanya dididik secara fisik dalam evakuasi diri saat bencana, tetapi juga dididik secara mental dengan luar biasa. Sistem pendidikan Jepang yang menyiapkan masyarakat dan anak-anak mereka menjadi seperti ini yang harus ditiru oleh Indonesia. Sebagai negara yang cukup sering mengalami bencana alam, seharusnya Indonesia memasukkan edukasi tentang bencana dalam kurikulum pendidikan agar lebih mengena.

Pelatihan Evakuasi Tsunami

Pelatihan Evakuasi Tsunami atau lebih dikenal sebagai Tsunami drill dilakukan rutin oleh Jepang sejak tahun 1995 bertepatan dengan peringatan hari penanggulangan bencana setiap tanggal 1 September. Sejak tahun 1960, hari Penanggulangan Bencana ini diperingati untuk mengenang bencana gempa dan tsunami “The Great Kanto Earthquake”. Pada hari peringatan, anak-anak sekolah di Jepang serentak menggelar simulasi evakuasi jika terjadi gempa dan tsunami. Letak sekolah-sekolah di Jepang pun dipilih di lokasi paling aman dan disiapkan menjadi pusat evakuasi bagi komunitas sekitarnya.

Berbeda dengan di Aceh, selama saya tinggal di Banda Aceh selama hampir 6 tahun, tidak pernah saya saksikan secara langsung pelatihan evakuasi tsunami secara intensif seperti yang dilakukan oleh Jepang, bahkan pada saat peringatan tsunami setiap tanggal 26 Desember. Peringatan tsunami di Aceh lebih difokuskan kepada acara doa bersama. Alangkah lebih bagusnya jika simulasi evakuasi juga dilaksanakan secara rutin, serentak, dan serius di semua kalangan masyarakat agar generasi sekarang dan mendatang lebih siap dalam menghadapi bencana. Kalaupun ada, pelatihan evakuasi di Aceh belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan di kantor saya yang letaknya kurang lebih 3 km dari bibir pantai pun tidak pernah sekalipun berlatih evakuasi bencana selama saya bekerja di sana.

Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Bencana

Setelah terjadi bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004, pembangunan infrastruktur ramah bencana di Aceh terlihat sudah meningkat cukup signifikan. Infrastruktur yang ramah bencana memiliki maksud mengurangi dampak bencana. Pembangunan dalam rangka mitigasi tsunami di Aceh beberapa di antaranya adalah pemasangan detektor dan sirine tsunami di pinggir pantai; pembangunan dinding batu pemecah ombak di bibir pantai seperti di kawasan Ulee Lheue dan sekitar makam Syiah Kuala; penanaman tumbuhan bakau di sekitar pantai seperti terlihat di kawasan Ulee Lheue dan kawasan makam Syiah Kuala; pembuatan rute dan pemasangan penunjuk arah jalur evakuasi di gampong-gampong; pembangunan tugu dan monumen sebagai pengingat tsunami untuk generasi mendatang; serta pembangunan bangunan-bangunan tinggi sebagai tempat berlindung jika terjadi tsunami. Bangunan tinggi tersebut berupa escape buildings yang tersebar di sekitar pantai Ulee Lheue, gedung Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana yang juga terletak di kawasan Ulee Lheue, serta gedung Museum Tsunami. Selain gedung-gedung tinggi tersebut, lanskap alam berupa perbukitan juga harus difungsikan sebagai tempat berlindung. Tapi sayang, kawasan perbukitan di beberapa wilayah di Aceh Besar sudah mulai tergerus pertambangan bahan galian C sehingga perbukitan yang tadinya landai dan tinggi berubah menjadi curam dan susah didaki. Bahkan di beberapa bagian sudah terlihat rata dengan tanah. Padahal seharusnya perbukitan ini selain bisa difungsikan sebagai perlindungan dari tsunami juga bisa dijadikan paru-paru kota penetral polusi udara.

Walaupun tidak sehebat Jepang yang membangun sea wall setinggi 10 meter di pinggir pantai untuk mengantisipasi tsunami, pembangunan infrastruktur di Aceh pasca tsunami 2004 terlihat sudah meniru Jepang. Jepang pun ikut berpartisipasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Faktanya, beberapa escape building tersebut berasal dari dana bantuan Jepang. Namun sayangnya, mengaca pada gempa April 2012 lalu, warga masih belum maksimal dalam pemanfaatan fasilitas ini. Contohnya terjadi di gampong Lambung yang terdapat escape building di sana, hanya sekitar 100-an warga yang menuju ke gedung penyelamat ini. Ribuan warga lainnya melarikan diri menggunakan kendaraan bermotor menuju daerah Mata Ie yang dinilai aman. Mungkin karena panik atau tidak percaya dengan kekokohan bangunan itu menyebabkan banyak warga memilih melarikan diri ke tempat yang relatif jauh.

Satu hal lagi yang harus ditiru oleh Aceh adalah usai terjadi tsunami, Jepang selalu merevisi tata ruang wilayah mereka. Seperti yang terlihat usai gempa dan tsunami tahun 2011, 12 pemerintah daerah yang terdampak tsunami meninggikan tanah di wilayah mereka. Rata-rata ditinggikan satu hingga enam meter. Beberapa wilayah bahkan ditinggikan hingga 17 sampai 18 meter. Pemukiman warga pun dibangun kembali menjauh dari zona tsunami. Lihat Aceh usai tsunami 2004, tata ruang wilayah tidak jauh berbeda dengan sebelum tsunami. Pemukiman penduduk tidak direlokasi, tetap dalam zona tidak aman tsunami. Walaupun sudah dibangun infrastruktur pendukung evakuasi seperti beberapa bangunan escape building, namun rasanya masih sangat kurang untuk meminimalisasi jumlah korban saat terjadi bencana.

Di pinggir pantai dekat pemukiman, ditanam mengrove

Itulah beberapa bentuk mitigasi bencana Jepang yang bisa diadopsi oleh Indonesia untuk mengurangi dampak dan korban bencana tsunami. Selain hal-hal di atas, sebagai individu, kita juga harus membekali diri menghadapi bencana. Beberapa di antaranya adalah melakukan persiapan menghadapi bencana, mewaspadai tanda bencana, dan evakuasi bencana. Langkah persiapan misalnya dengan cara mencari tahu jalur evakuasi dan merencanakan meeting point keluarga serta menyiapkan safety pack berupa tas ransel berisi bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Mewaspadai tanda bencana bisa dilakukan dengan cara melihat perilaku binatang yang terbukti lebih peka daripada manusia, mencari informasi terpercaya, dan melihat kondisi laut. Saat evakuasi, harus segera melarikan diri ke jalur aman —bisa berupa perbukitan, memanjat pepohonan, atau gedung tinggi—, membawa safety pack, dan tinggalkan harta benda. Dan yang paling penting tentu saja selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah agar diberi keselamatan.

Bencana bisa saja datang tak terduga dan tanpa aba-aba. Namun tentunya kita semua harus menyambut dengan penuh kesiap-siagaan menghadapinya jika sewaktu-waktu bencana datang menyapa. Bahan pembelajaran bisa berasal dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Namun, belajar dari sebuah negara yang sudah sering berjibaku dengan bencana seperti Jepang, wajib dilakukan oleh kita, bangsa Indonesia untuk berdamai dengan bencana. Dan, jika segala upaya dan doa sudah dilaksanakan, sebagai manusia beragama, saatnya kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa.

Referensi:

- Dua Tahun Tsunami Jepang, Pelajaran yang Bisa Dipetik

- Gedung Penyelamat Diabaikan Warga Aceh Saat Gempa

- Foto Uji Coba Kapsul Penyelamat Saat Tsunami

- Jepang Serius Mengurangi Risiko Bencana, Bagaimana Indonesia?

- Korban Tsunami Jepang Tembus Angka 18.000

- Refleksi dari Kunjungan ke Jepang: Masyakat dan Pengurangan Resiko Bencana

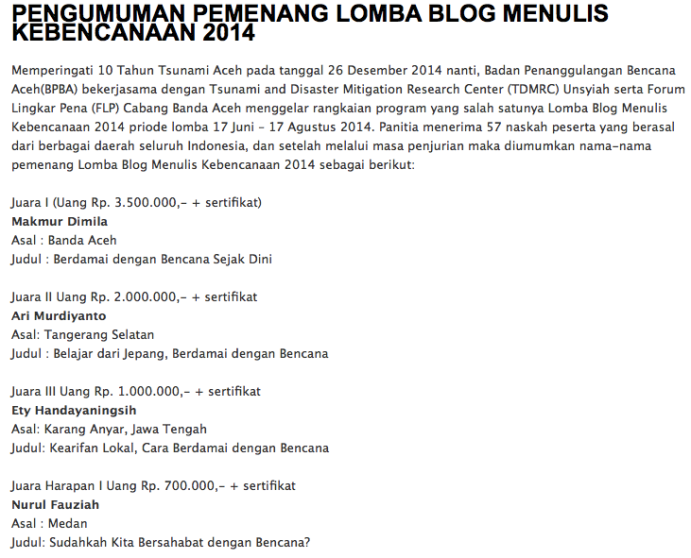

Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Menulis Kebencanaan 2014 Memperingati 10 Tahun Tsunami Aceh “Berdamai Dengan Bencana” dan menjadi salah satu pemenangnya

Bintang Lima tulisannya 🙂

Bencana, geologi, sejarah adalah tiga dari bidang yang saya selalu baca. Oh ya, ada ilmu bagus yang harus mulai diterapkan di Indonesia: Risk Management. Ini sudah jalan ketika erupsi gunung berapi. Inti dari Risk Management ini adalah pemantauan indikator bencana dan pengurangan dampak bencana. BUMN sudah menggunakan ini untuk resiko job-job mereka.

Untuk Indonesia, mirip dengan Jepang secara geologis geografis, haruslah menyadarkan diri bahwa potensi terpendam negeri ini adalah sejodoh dengan resikonya: bencana..

SukaSuka

Makasih mas Bimo atas komen panjangnya dan sharing-nya soal ilmu risk management 😀

SukaSuka

samasamaa.. hehee, mumpung ingat sih.. sekalian. Kebetulan saja pernah ikut mengerjakan job RM tersebut..

SukaSuka

saya mau komen, tapi masih bingung mau komen apa… hehe tapi, tulisannya informatif banget, bagus. Makasih infonya..

SukaSuka

Makasih banyak sudah mampir dan meninggalkan jejak 😀

SukaDisukai oleh 1 orang

iya sama-sama. salam kenal dari Garut, Jawa Barat

SukaSuka

Akhirnya nongol lagi hehe, padahal kayaknya honeymoon trip kemarin belum tuntas ceritanya, bang 😀

Semoga menang. Tulisannya informatif 🙂

SukaSuka

iya nih belum kelar nulis honeymoon trip-nya. Harus belajar manajemen waktu lebih baik lagi nih biar kesibukan di dunia nyata dan nge-blog bisa sejalan.

SukaSuka

Sukaaa Ri… dalem banget maksudnya. Memang betul harus memberikan pendidikan dini kepada anak-anak tentang tsunami dan bencana lain. Kadang kepedulian terhadap suatu bencana ditentukan dari tindakan dan langkah pasti diri sendiri bukan cuma mengumbar hesteg tertentu di medsoc yang kesannya hanya bualan.

Good luck pokoke Ri 😀

SukaSuka

aku nggak pernah ngumbar hesteg (nyamber). Baru tahu setelah sekian lama tsunami aceh banyak yg belum kita pelajari, mungkin orang Indonesia males belajar dari kejadian masa lalu. takut dibilang ga move on

SukaSuka

giliran sama mantan aja susah move on. Begitu sama bencana, move on nya cepet :p

SukaSuka

Karena sesungguhnya mantan bukan Bencana tapi kenangan Indah masa lalu *hikss

SukaSuka

Duuuh kk Danan selalu ya 😉

SukaSuka

Keren tulisannya euy. Semoga kamu menang mas Ari. Btw, aku setuju dgn perilaku binatang yg lebih peka dari manusia itu. Mungkin karna binatang bisa menangkap gelombang yg tak bisa ditangkap manusia.

SukaSuka

Amin. Makasih Messa 🙂

SukaSuka

Ari, mba sampe hari ini aja masih parno ama gempa. Takut banget

SukaSuka

Iya mbak. Gempa bumi memang serem kok

SukaSuka

Aceh mau memperingati satu dekade tsunami. Hingga peringatan yang ke 9, memang belum ada even pemerintah yang lebih edukatif bencana. Semoga ke depan, ada program yang dapat membantu masyarakat Aceh belajar bagaimana menghadapi bencana berbasis kearifan lokal, seperti mempopulerkan syair smong dalam kehidupan masyarakat Aceh. Simeulue punya pengalaman ‘selamat’ dari amukan tsunami 2004 dengan budaya tutur smong.

SukaSuka

Harus diaplikasikan itu mempopulerkan dongeng-dongeng, syair, atau hal edukatif lainnya tentang bencana kepada anak-anak kecil. Ada gak ya TK atau PAUD di Aceh yang mengajarkan sejak dini tentang bencana? Jadi penasaran.. Kamu dong Makmur, reportase langsung ke sana. Hehehe.. 😀

SukaSuka

Haha, saya penasaran juga sih.Saya dengar, BPBD kerjasama dg TDMRC sudah jalanin Sekolah Siaga Bencana di Banda Aceh dan Aceh Besar. Gimana konsepnya, semoga saya bisa lihat langsung suatu hari. 😀

SukaSuka

Tulisan yang ini juga ga kalah keren ih! Bener banget, Jepang adalah negara yang benar2 berhasil bersahabat dengan bencana. Sudah seharusnya kita belajar banyak dari negara yang satu ini, dalam hal risk management atau DRR.

Tentang tsunami drill, saya pernah melihat Indonesia melakukannya beberapa kali, di daerah yang berbeda-2, namun sayangnya, tidak secara kontinue. Semoga ke depannya, pemerintah dan masyarakat semakin partisipatif dalam meningkatkan wawasan dan latihannya untuk siaga dan mampu bersahabat dengan bencana. Aamiin.

Nice post! Semoga menang yaaa! 🙂

SukaSuka

lama nggak silaturahmi kesini, ternyata si pakdhe ini rajin nulis buat lomba sekarang 🙂 well done pakdhe! semangat berkarya!

SukaSuka

Setuju banget Bang. Memang seharusnya pemerintah Aceh rajin mengadakan latihan evakuasi tsunami. Bukan mendoakan Aceh kena tsunami lagi ya.. hiii amit amit.

*ketok-ketok meja*

Tapi biar masyarakat lebih waspada terhadap bencana dan bagaimana cara menanggulanginya..

SukaSuka

Saya mau komentar sih, mas. Tapi nggak jadi ah…

SukaSuka

Eh? Kenapa gak jadi komen Mir?

SukaSuka

Ping balik: Rangkuman Perjalanan 2014 | The Science of Life

Memang sudah seharusnya pemerintah, memberikan pelatihan dalam menghadapi bencana. Jika sudah waktunya Bencana memang tidak bisa di cegah, tapi setidaknya bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa,,

SukaSuka